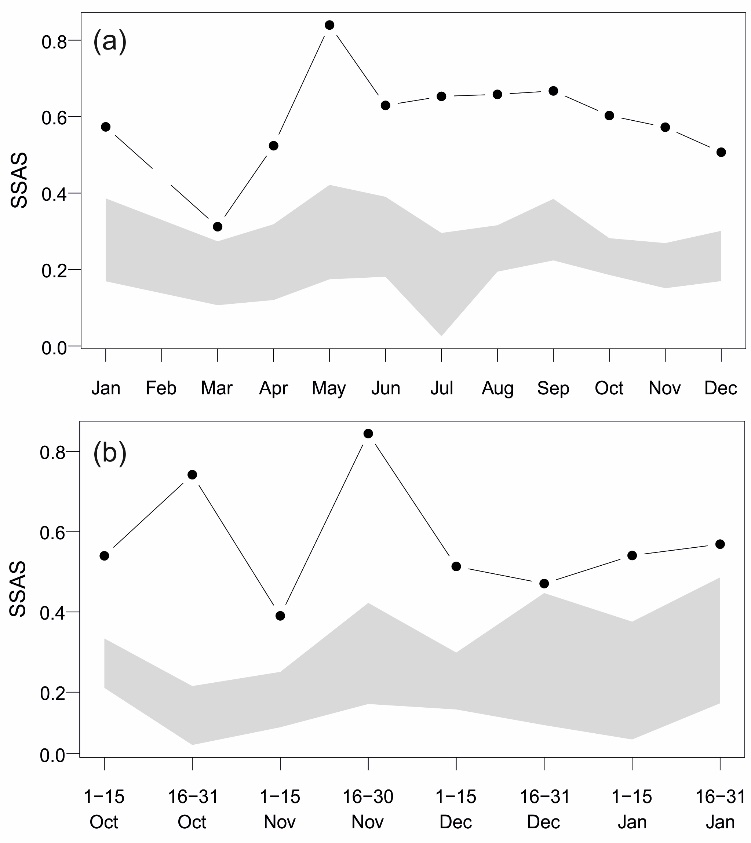

同性聚群(或两性分离)是指雌雄个体在发情期因交配而聚集形成混合群,在非发情期雌雄分别集群的行为现象,这种行为的产生与雌雄个体相异的生境选择和行为模式有关。因此开展同性聚群成因研究能够揭示雌雄个体对生境条件的差异需求,以及应对环境胁迫时不同的行为反馈,对指导濒危物种的保护与管理具有重要意义。 雌雄鹅喉羚在不同时间尺度(月和15天)的同性聚群模式

性二态是指同一物种雌雄个体在体型、体重等具有巨大差异,被认为是导致有蹄类动物同性聚群最重要的驱动因素之一。雌雄性二态的程度与两性个体的资源需求、繁殖策略和行为模式等有关,在一项针对40种大型食草动物的研究中发现同性聚群在高度性二态的物种中更为普遍。荟萃分析发现雌雄个体发生两性分离的最小体型/体重差异约为20%,然而,尚不清楚20%的阈值是否为一般规律。以往研究主要聚焦于具有明显雌雄性二态的物种,较少关注雌雄大小和体重相似的性二态程度较低的物种。对这一类物种的研究可以进一步揭示性二态与同性聚群行为的潜在联系。

针对这一问题,中国科学院新疆生态与地理研究所荒漠与绿洲生态国家重点实验室杨维康研究员团队联合加拿大卡尔加里大学以及葡萄牙科英布拉大学以一种具有较低性二态(体重相差23.5%)的荒漠有蹄类动物鹅喉羚为研究对象,重点研究鹅喉羚雌雄两性在生境选择和行为时间分配的差异,以及这种差异是否导致其同性聚群。

结果表明,鹅喉羚全年(包括发情交配期)均表现出明显的同性聚群。其中,生境分离对鹅喉羚同性聚群的贡献主要在4月的产羔前期和7月至9月的发情前期,此时雌雄鹅喉羚的分离主要是由于两性不同的生境需求。此外,两性在时间分配和行为同步性上表现出明显的季节性差异。雌雄鹅喉羚在冬季和春季表现出较高的行为同步性,两性倾向于聚集;与此相反,夏季和秋季行为同步性较低,导致两性分离。本研究结果发现,对于一个雌雄体型/体重差异如此小的物种而言,它们的两性分离程度远超我们的预测。研究结果有助于深入理解鹅喉羚对于荒漠环境的行为适应机制,丰富对于同性聚群与性二态潜在关系的认识。

相关研究以“Low size dimorphism does not lead to reduced sexual segregation: exploring effects of habitat divergence and activity” 为题发表于Animal Behaviour上。

版权所有:荒漠与绿洲生态国家重点实验室 Copyright.2022 电话:0991-7823174 E-mail:pantt@ms.xjb.ac.cn

地址:中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号 邮编:830011 新ICP备06001700号-17 新公网安备 65010402001676号