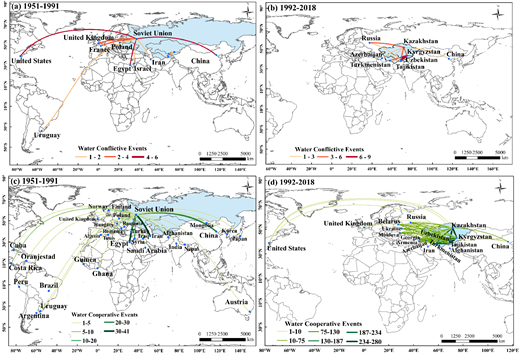

全球共有310个跨境河流域,涉及150个国家、28亿人口,水资源量占陆地淡水资源总量的60%。在当今淡水资源日渐匮乏的形势下,跨境河流的水问题早已成为不同国家和地区引发冲突的导火索。与此同时,气候变暖加剧了极端水文事件,加大了水资源不确定性,导致跨境河流域的水政治局势更加复杂,尤其在水资源极为稀缺的干旱区。 苏联解体前后中亚地区水冲突事件网络 (a), (b)与水合作事件网络 (c), (d)

中亚干旱区地处欧亚大陆腹地,发育了众多跨境河流。该地区水土资源时空分布极为不均,上游国家水资源总量丰富而土地资源稀缺,为主要的产水国;下游国家土地资源充足却严重缺水,为主要用水国,因此区域的水资源供需矛盾突出。同时,自1991年苏联解体后,中亚原有的水能分配机制失效,上游国家水力发电与下游国家农业灌溉之间存在着极大的竞争性用水需求,导致水冲突频繁发生。跨境河流的水冲突成为影响该地区稳定的关键因素,因此有必要从水冲突/水合作的视角对中亚水管理与水政治演变进行综合分析。

针对这一科学问题,中国科学院新疆生态与地理研究所荒漠与绿洲生态国家重点实验室陈亚宁研究员团队基于社会水文学角度,采用基尼系数与水土资源匹配系数评估了中亚水资源与人口、GDP、耕地面积等社会经济要素的时空匹配程度,并利用社会网络分析模型与跨境淡水争端数据库中的水政治事件数据,分析了中亚跨境河流域水冲突/水合作的动态演变。

研究结果表明:中亚水资源与人口的匹配程度优于水资源与其他社会经济要素的匹配,而水与耕地资源的严重不匹配是造成中亚水冲突的先决条件。水资源量与耕地面积之间的基尼系数最高(0.61),属于“高度不匹配”,且匹配程度在1997-2016年间持续恶化。在过去70年间,中亚共发生了591起水政治事件,其中水合作与水冲突事件占比分别为89.00%、8.97%。中亚水事件数量呈现出3个明显的阶段性变化,分别为:稳定期(1951-1991年),快速增减期(1991-2001年),重归稳定期(2001-2018年)。水冲突主要发生在夏季和冬季,在中亚跨境河流域中,咸海流域经历了最强烈的水冲突(由于对锡尔河和阿姆河水资源的争夺性利用),而伊犁河流域则以水合作为主导(水合作占流域水事件的92%)。苏联解体后,中亚地区的水冲突和水合作网络密度分别增加了0.18、0.36。乌兹别克斯坦在水冲突网络中具有最高的程度中心度(6),而哈萨克斯坦在水合作网络中的程度中心度最高(15),表明这两个国家与其他国家在水事件中的关联度最强。该项研究获中国科学院先导专项(XDA19030204)和国家自然科学基金(U1903208)的资助。

研究成果以“Water resources management and dynamic changes in water politics in the transboundary river basins of Central Asia”为题发表在Hydrology and Earth System Sciences期刊上。文章链接: https://hess.copernicus.org/articles/25/3281/2021/。

版权所有:荒漠与绿洲生态国家重点实验室 Copyright.2022 电话:0991-7823174 E-mail:pantt@ms.xjb.ac.cn

地址:中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号 邮编:830011 新ICP备06001700号-17 新公网安备 65010402001676号