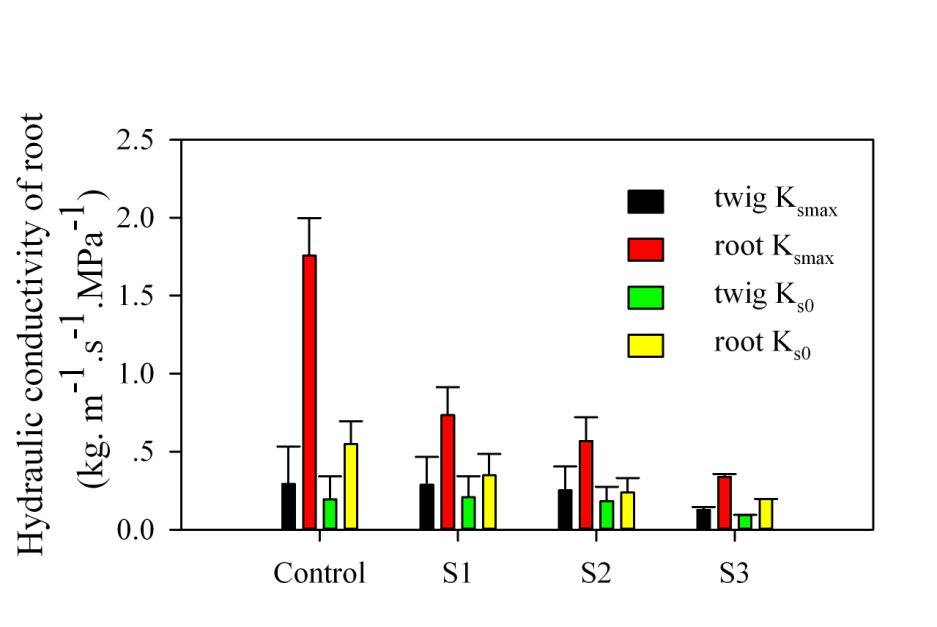

土壤盐渍化是一个全球性的问题,尤其是在干旱和半干旱区。目前,全世界盐渍化土地面积已达8.31×108hm2,且在持续增长中。中国是世界盐碱地大国之一, 盐渍土面积约0.27×108hm2,大多分布在中国西北干旱区的新疆,且这一面积也在随着人类的不合理灌溉不断地扩大。土壤盐渍化正在成为影响植物生长发育的重要环境限制因素。如何在盐渍化土壤中孕育植物、营造森林一直是令人期待和振奋的研究课题。 Fig. 1 Responses of hydraulic conductivity in roots and twigs of P. euphratica saplings to salt stresses.

中国科学院新疆生态与地理研究所,荒漠与绿洲生态国家重点实验室陈亚宁研究员团队以塔里木河下游荒漠河岸林关键建群种-胡杨为例,分析研究了胡杨在盐分胁迫下的水分传输和水分利用机制,并提出了胡杨的耐盐上限。该研究通过对比胡杨根-茎-叶水分传输通道在长达三个月的零(0.00 g/L NaCl 溶液)、低(2.93 g/L NaCl 溶液)、中(8.78 g/L NaCl 溶液)、高(17.55 g/L NaCl 溶液)浓度的咸水灌溉胁迫中的响应发现,在胡杨组织器官对盐分敏感度上,根木质部对盐分胁迫的响应最为敏感,在遭遇盐分胁迫时,胡杨会立即降低根木质部导管对水分的传导率,降低植物吸水效率,因此,在盐分胁迫下,胡杨最先感受的是“渴”而非“饿”;在植株耐盐程度上,胡杨可以在8.78g/L的咸水灌溉下正常生长,其主要通过枝条木质部调节导管的组成结构和叶片调节气孔导度来维系中度盐分胁迫时水分在胡杨植株内的正常传输和利用。但是,当灌溉咸水的浓度达到17.55g/L后,胡杨无法维系其正常的生长发育,在这种重度盐分胁迫下,胡杨的光合过程、水分吸收和水分运输都受到严重地抑制,从而造成胡杨体内水分和碳水化合物均匮缺,最终导致其“饥渴交加”而死。

上述研究结果以Water transport and water use efficiency differ among Populus euphratica Oliv. saplings exposed to saline water irrigation为题发表在J Arid Land上。文章链接:https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/40333。

版权所有:荒漠与绿洲生态国家重点实验室 Copyright.2022 电话:0991-7823174 E-mail:pantt@ms.xjb.ac.cn

地址:中国·新疆乌鲁木齐市北京南路818号 邮编:830011 新ICP备06001700号-17 新公网安备 65010402001676号